2015年11月06日

食のフラム塾~小豆島編、わりご弁当を食べる

今朝、ご紹介しました木箱から取り出しましたのは

コチラのお弁当です。

『わりご弁当』というそうで、木箱の中にこんな風な小さなお弁当箱が

積み重ねられています。

昔、農村歌舞伎が盛んだった小豆島のご家庭には必ずあり

歌舞伎の鑑賞のおりには、お弁当を持参して観劇していたそうです。

家族の人数により、この木箱の大きさも変わるそうです。

運動会や、遠足なんかを連想して楽しくなりますね。

大人が持つ、このお弁当箱にウキウキした思いでくっついてた

小さな子供たちを想像してクスクス。

私みたいなオトナでも、相当、ワクワクしましたもの。

この日は、なんとか天候がもってくれて、歌舞伎小屋の前でお弁当を食べることができました。

それぞれ、お弁当を持ち寄って並べてみました。(^^♪

まさに文化を、歴史を、家族を、地域を、風土を食べる体験。

昔、小豆島には、こんな風な歌舞伎小屋がたくさんあったそうですが

今は、ここを合わせて、2か所だけだそうです。

その歌舞伎が、何故、盛んであったかというと

大阪に歌舞伎鑑賞に出かけた人たちが、小豆島でも歌舞伎をと

役者さんを呼び寄せ、歌舞伎公演をしたそうですが

費用がたくさん掛かるということで、それなら、自分たちで演じようというのが最初だとか。

お恥ずかしながら、私はこの話は全く初めてで、

小豆島には、そんなに芸達者な方がたくさんいたのかと思うと

今でこそ、歌舞伎小屋は2つしかないということだけれど、

その島の方々の島で楽しもう!自分たちでやろう!という気質は受け継がれているのではと想像してしまいました。

小豆島、素敵!!(^^♪

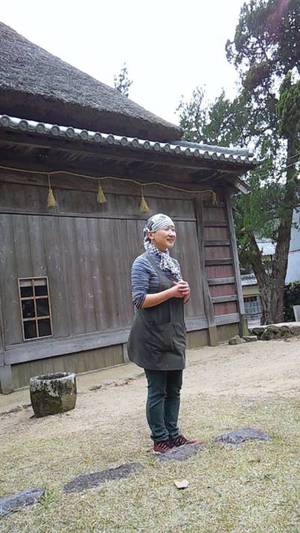

農村歌舞伎小屋がある一体を写してみたのですが

とても不思議な空間です。

右に見えるのが歌舞伎小屋の裏手。

真ん中の鳥居を抜けると広場へ、そして、その先はお宮さん。

お宮さんの後ろには、あの壮大な棚田が広がっております。

左に見える建物は、今回、このお弁当を作ってくれた

『こまめ食堂』さん。

この一角、なんだか映画のセットのように素敵なものが凝縮されています。

このこまめ食堂のオーナーさんが、この建物に呼ばれたかのように

お店を開いたと仰ってましたが、この土地にはそういう風なパワーがある気がしました。

こまめ食堂のオーナーの立花さん。

ここに至るまでの経緯を話してくださいましたが

今まで、お会いした町おこしに携わる方と少し違う印象。(^^♪

意志ある人の意志ある行動をお聞きすることが多い、町おこしの話ですが

この方はどちらかというと、巻き込まれ系。

でも、その巻き込まれ方がとても魅力的です。

明日は、この方が経営する、こまめ食堂さんの話を紹介できたらと思います。

・・・営業しながら、なかなか、詳細なブログが書けなくてごめんなさい。

とても、とても素敵なHPがありますので、そちらをお先にどうぞ。(^^♪

こまめ食堂さんのHPは、コチラをクリック!

Posted by CB at 18:05│Comments(0)

│瀬戸芸 食のフラム塾

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。